Это был весенний день в 2009 году, и у Джона Макнилла был карман, полный бриллиантов.

Связанный контент

- Вода Земли может быть такой же старой, как и сама Земля

- Чему мы можем научиться, выкапывая секреты глубокого углерода Земли

- Там может быть второй массивный океан глубоко под поверхностью

Его доктор философии, геохимик Грэм Пирсон, отправил Макнилла в лабораторию в Вене с пленочной канистрой, которая гремела «ультраглубокими» алмазами. Это были не сверкающие драгоценности ювелирного магазина, но необработанные, тусклые алмазы, взорвавшиеся на поверхность из области в сотни миль в глубине земной мантии, называемой переходной зоной, шахтеры в бразильском районе Хуина обнаружили их за несколько лет до этого., Ювелиры прошли по облачным камням, но для ученых эти драгоценные минералы были окнами в глубокую Землю.

В затемненной лаборатории Макнил направил луч света на поверхность камня за камнем, измеряя спектр, рассеянный алмазами и их примесями, в надежде найти минералы в этих включениях, которые могли бы рассказать ему, как образовались эти алмазы.

Вместо этого то, что он обнаружил, дало ученым первые конкретные доказательства того, что в глубине Земли была вода. Если бы в сотнях миль под землей был огромный резервуар молекул воды, интегрированный в минералы, это могло бы объяснить, как наша голубая планета превратилась в одну с тектоникой плит и водой, и в конечном итоге стала пригодной для жизни. Понимание этого процесса не просто историческое: чем больше мы знаем о том, что сделало возможным жизнь на нашей планете, утверждают ученые, тем больше мы узнаем о том, как найти обитаемое за пределами нашей солнечной системы.

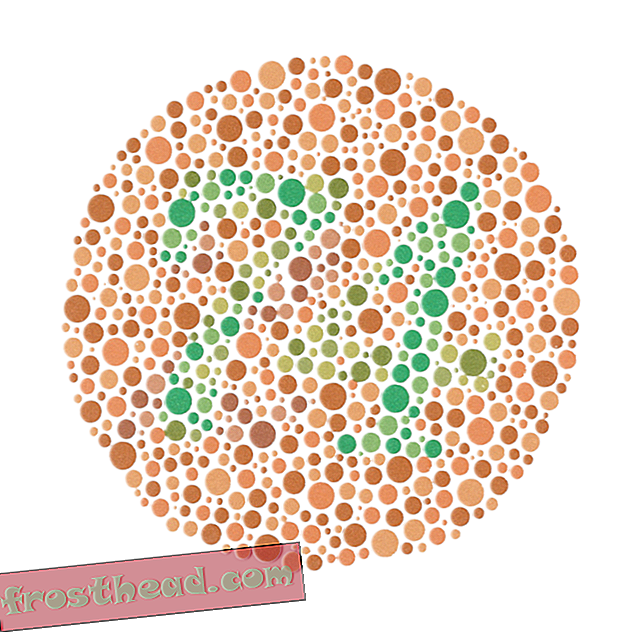

В то время Макнил был исследователем в университете Дарема. Когда он и Лутц Насдала, ученый, в лаборатории которого он работал, сравнили спектр, созданный примесью в одном из алмазов, с базой данных минералов, они обнаружили нечто удивительное: микроскопическое пятно зеленоватого кристалла, захваченное внутри алмаза, выглядело как это может быть рингвудит, минерал, который когда-либо был синтезирован только в лабораториях или обнаружен на метеоритах. Это никогда не обнаруживалось в материале с Земли.

Если бы это было, это было бы большое дело. Известно, что синтетический рингвудит может включать молекулы воды в свою структуру. Таким образом, этот земной образец, наконец, сможет урегулировать многолетние дебаты о количестве воды, пойманной в ловушку в переходной зоне - слое, протянувшемся от 250 до 400 миль под земной корой, - и о том, как оно туда попало.

В конце 1980-х годов геофизик Джозеф Смит из Университета Колорадо в Боулдере предсказал, что некоторые минералы в переходной зоне мантии могут иметь место в их структурах для молекул воды. Но поскольку никто не мог провести бурение так далеко в переходной зоне, чтобы взглянуть прямо, большая часть доказательств этого была либо теоретической, либо результатом лабораторных экспериментов. Другие ученые не согласились с этим, отметив, что способ, которым сейсмические волны землетрясения перемещались под поверхностью - и редкость глубоких землетрясений - предсказали сухую переходную зону.

Алмаз Макнейла обеспечил окно размером с горошину в этот скрытый слой в центре Земли, что позволило исследователям увидеть состав нашей планеты.

Примерно через два года Макнил закончил обучение, и Пирсон перешел из Даремского университета, чтобы продолжить свои исследования в Университете Альберты в Канаде. В зимний зимний день 2011 года в подвальной лаборатории без окон коллега Пирсона Сергей Матвеев тщательно подвесил алмаз, содержащий рингвудит, внутри инфракрасного микроскопа, чтобы проанализировать содержимое крошечного включения.

Матвееву понадобилось несколько часов, чтобы правильно расположить алмаз, чтобы он мог измерить. Но как только он получил его, потребовалось всего несколько минут, чтобы получить их результаты: рингвуд содержал воду.

Матвеев пытался сохранять спокойствие, но Пирсон был взволнован. Он предпочитает не повторять то, что он сказал, в тот момент, когда он понял, что теория и лабораторные эксперименты теперь могут быть подкреплены прямым наблюдением воды из глубины земной мантии.

«Возможно, это не для печати», - говорит он.

Голубоватый кристалл рингвудита внутри ячейки с алмазной наковальней. (Стив Якобсен / Северо-западный университет)

Голубоватый кристалл рингвудита внутри ячейки с алмазной наковальней. (Стив Якобсен / Северо-западный университет) Макнил, Пирсон и их коллеги опубликовали свое открытие в журнале Nature в 2014 году, но остался вопрос: насколько представительным был этот крошечный бриллиант всей переходной зоны? Два ученых были осторожны, чтобы отметить, что их бумага предоставила свидетельство воды только в маленьком кармане мантии, где этот алмаз сформировался.

Если бы этот крошечный образец рингвудита был действительно репрезентативным, то переходная зона могла бы содержать столько же воды, сколько все океаны Земли - возможно, больше. И если это произойдет, это может помочь объяснить, как тектоника плит движется, образуя горы и вулканы.

Геофизик Стив Якобсен из Северо-западного университета предостерегает от представления этой воды как подземных океанов Жюля Верна, заполненных морскими монстрами. Вместо этого он сравнивает воду в переходной зоне с молоком в торте. Жидкое молоко попадает в тесто, но как только пирог выходит из духовки, компоненты жидкого молока включаются в структуру пирога - он больше не влажный, но он все еще там.

И Якобсен подумал, что у него есть способ узнать, сколько этой воды «выпекается» на Земле под Северной Америкой.

Внутри нашей планеты невероятно горячая и слегка вязкая порода движется к поверхности в некоторых местах, в то время как в других она течет к ядру медленным потоком, называемым конвекцией. По мере того, как минералы, такие как рингвудит, переходят с более высоких глубин в мантию, высокие температуры и давления деформируют структуру минерала. Например, окрашенный в синий цвет рингвудит начинается с зеленого кристалла, называемого оливином, вблизи поверхности, превращается в рингвудит в переходной зоне и превращается в бриджманит по мере продвижения к нижней мантии. Но в отличие от рингвудита, бриджманит не удерживает воду.

Якобсен предположил, что если рингвудит в переходной зоне действительно содержит столько воды, сколько предполагал алмаз Пирсона, то вода будет вытекать из рингвудита в виде магмы, когда минерал выжимается и нагревается, превращаясь в бриджманит.

Поэтому Якобсен сделал рингвудит, в котором содержалась вода, в лаборатории, сжал ее между двумя алмазами в тисках карманного размера, называемых прессом с алмазной наковальней, и нагрел его мощным лазером. Когда он изучил результаты, он обнаружил, что высокие температуры и давления действительно выдавливали воду из камня, создавая крошечные капли магмы.

Якобсен считал, что если рингвудит действительно источал богатую водой магму, когда она вдавливалась в нижнюю мантию, то эти участки магмы должны замедлять сейсмические волны землетрясения, создавая своего рода сейсмическую сигнатуру для воды.

Поэтому Якобсен объединился с сейсмологом Брэндоном Шмандтом из Университета Нью-Мексико, чтобы найти эти подписи в данных, собранных сеткой мобильных сейсмометров Национального научного фонда под названием «Массив США», который медленно перемещался на восток через Северную Америку. Исследователи увидели сейсмические отклонения, которые они предсказывали, именно там, где, как они думали, они будут - на границе между переходной зоной и нижней мантией Земли.

Когда он пытается описать, что эти результаты значат для него, Якобсен в недоумении для слов. «Именно в этот момент я почувствовал, что последние 20 лет моих исследований были полезны», - наконец говорит он. Он и Шмандт нашли доказательства того, что вода попала в переходную зону мантии под большей частью Соединенных Штатов, и они опубликовали свои выводы в журнале Science в 2014 году.

Но все еще было большое слепое пятно: никто не знал, откуда взялась эта вода.

Рабочие добывают алмазы в регионе Юина в Бразилии. (Грэм Пирсон / Университет Альберты)

Рабочие добывают алмазы в регионе Юина в Бразилии. (Грэм Пирсон / Университет Альберты) В сентябре 2014 года Александр Соболев отправился на поиски «свежих» образцов редких лавовых пород возрастом 2, 7 миллиарда лет, называемых коматиитами, в надежде узнать о том, как они образовались.

Соболев, профессор геохимии из Университета Гренобля Альп во Франции, пробирался сквозь участки канадского пояса Абитиби с молотком, постукивая молотком по коматиитам, которые выглядели многообещающе, и внимательно прислушиваясь к жестокой перкуссии. Лучшие из них, по его словам, издают чистый и красивый звук.

Соболев и его коллеги Николай Арндт, также из Университета Гренобля Альп, и Евгений Асафов из Российского института геохимии им. Вернадского собрали куски этих камней размером с кулак, чтобы отвезти их во Францию. Там они раздавили их и извлекли крошечные зеленые зерна оливина, расположенные внутри, а затем отправили фрагменты оливина в Россию для нагревания до температуры более 2400 градусов по Фаренгейту, а затем быстрого охлаждения. Они проанализировали расплавленные и охлажденные включения, захваченные внутри оливина, чтобы понять, что произошло с перьями магмы, когда они пронеслись сквозь мантию.

Команда Соболева обнаружила, что, хотя эти коматииты не содержат столько воды, сколько рингвуд Пирсона, похоже, что образовавшая их магма собрала небольшое количество воды, когда она проходила через мантию, вероятно, когда она проходила через переход зона. Это будет означать, что переходная зона мантии содержала воду 2, 7 миллиарда лет назад.

Этот момент времени важен, потому что существует ряд различных - но потенциально дополняющих - теорий о том, когда и как Земля приобрела свою воду, и как эта вода проникла глубоко в мантию.

Первая теория гласит, что молодая планета Земля была слишком горячей, чтобы удерживать воду, и что она прибыла позже, отправляясь в путешествие на мокрых метеоритах или кометах. Затем эта вода проскользнула в мантию, когда тектонические плиты переместились друг на друга в процессе, называемом субдукцией. Вторая теория гласит, что вода была на нашей планете с самого начала, то есть с тех пор, как облако газа и пыли слилось в нашу солнечную систему 4, 6 миллиарда лет назад. Эта изначальная вода могла быть поймана в ловушку внутри Земли во время ее аккреции, и каким-то образом ей удалось противостоять палящему теплу молодой планеты.

Итак, если Соболев находился в переходной зоне Земли 2, 7 миллиарда лет назад, говорит Соболев, это означает, что либо движение тектонических плит должно было начаться намного раньше в истории планеты, чем считают ученые, либо что вода была здесь с самого начала,

Лидия Халлис, например, подозревает, что вода была там все время. Холлис, планетолог из Университета Глазго, сравнила то, что она называет различными «ароматами» воды в древних породах глубокой мантии и обычной морской воды несколько лет назад. В то время как субдукция смешивает воду с верхними уровнями мантии, самые глубокие части остаются относительно нетронутыми.

Вода состоит из двух молекул водорода и одной молекулы кислорода. Иногда, когда он включен в горную породу, он на самом деле состоит из одного водорода и одного кислорода, называемого гидроксильной группой. Различные формы или изотопы водорода имеют различную молекулярную массу, а более тяжелый изотоп водорода известен как дейтерий.

Ученые считают, что в той точке зарождающейся солнечной системы, где образовалась Земля, вода содержала гораздо больше регулярного водорода, чем дейтерия. Но так как вода сохранилась на поверхности Земли, более легкие молекулы водорода легче улетучились в космос, концентрируя дейтерий в нашей атмосфере и океанах.

Халлис обнаружил, что вода, попавшая в камни из канадской Арктики, образованные магмой, происходящей глубоко в земной мантии, имеет более низкое отношение дейтерия к водороду, чем морская вода. Соотношение в этих камнях больше напоминало то, как ученые думают, что первобытная вода выглядела, предполагая, что вода была компонентом мантии Земли с самого начала.

Это не исключает возможности того, что влажные космические камни также врезались в Землю и разделяли часть их воды. Но дебаты продолжаются. «Так работает наука, - говорит Халлис. - Ты прав, пока кто-то не докажет, что ты неправ».

Ячейка с алмазной наковальней используется для имитации условий в глубине Земли, сжимая образцы с использованием огромных давлений. (Стив Якобсен / Северо-западный университет)

Ячейка с алмазной наковальней используется для имитации условий в глубине Земли, сжимая образцы с использованием огромных давлений. (Стив Якобсен / Северо-западный университет) Пирсон задавался вопросом, может ли изучение соотношения между дейтерием и водородом в его включении в рингвудит рассказать ему больше о том, была ли вода в переходной зоне первичной, была ли она в результате субдукции, или это было немного и того, и другого.

Он нанял Медерика Пало - геохимика, в настоящее время работающего в Университете Жана Монне во Франции, - для полировки алмаза до включения рингвудита, чтобы они могли анализировать молекулы водорода, захваченные внутри. Это был рискованный процесс. Подъем алмаза с такой глубины означал, что его внутренности были в большом напряжении. Резка и полировка алмаза может привести к его повреждению и невозможности его восстановления.

Пало был осторожен. Он создал своего рода радиатор из сухого льда, чтобы алмаз не перегревался, когда он стриг крошечные осколки с поверхности минерала лазером. После каждой минуты полировки он брал алмаз в микроскоп, чтобы убедиться, что драгоценный рингвудит был там.

После 12 часов полировки Пало знал, что он приближается к включению. Он проверил алмаз под микроскопом в 11 часов вечера - почти там. Он полировал еще минуту и снова проверял алмаз. Включение пропало.

Пэлот лихорадочно искал его целый день, обыскивая область вокруг микроскопа на предмет куска рингвудита, меньшего, чем пылинка.

Он помнит ужасное чувство необходимости звонить Пирсону, чтобы сообщить о том, что единственная обнаруженная на Земле проба рингвудита исчезла.

Но Пирсон уже думал о следующем проекте. «Он сказал:« Это игра, мы знаем, что мы играли на этом », - вспоминает Пало. И тогда Пирсон сказал ему, что у них есть другой образец, который может быть интересным. Недавно он совершил поездку в тот же регион Бразилии, откуда пришел алмаз, содержащий рингвудит, и привез новые драгоценные камни - каждый с многообещающими включениями для изучения. Теперь Пало, Пирсон, Якобсен и другие работают вместе, чтобы проанализировать алмаз еще глубже в мантии.

Для Палота и каждого из этих ученых рассмотрение кристаллов, возникающих из глубины нашей планеты, - это больше, чем идентификация ингредиентов, которые были выпечены на Землю миллиарды лет назад.

«Все дело в самой жизни», - говорит Пало. «Мы знаем, что жизнь тесно связана с водой. Если мы лучше знаем круговорот воды, мы лучше знаем, как возникла жизнь ».

И если мы знаем, как возникла жизнь на нашей планете, это потенциально может помочь нам найти жизнь - или условия, поддерживающие жизнь - для других.

Якобсен добавляет: «Сейчас мы открываем потенциально обитаемые планеты за пределами нашей солнечной системы. И чем больше мы узнаем о том, как выглядит обитаемая планета, тем больше мы сможем их узнать ».

По словам Якобсена, их поиск воды глубоко внутри Земли никогда не был более актуальным.

Узнайте больше об этом исследовании в Обсерватории Deep Carbon.